연애 상대의 살을 얻기 위한 투자의 한계는 어디일까. 가늠되는 거리의 문제일 것이다. 내 살과 상대 살의 거리가 멀다고 느껴진다면 그 한계는 낮을 것이다. 실패하더라도 최소한의 손해만 보고 끝낼 수 있는 정도가 되지 않을까. 가깝다면 문제는 달라진다. 거리가 줄어들수록 목적을 이룰 수 있는 가능성은 더 높아진다. 가능성이 높아지면 투자 한계도 그만큼 높아진다. 손에 넣을 수 있는 가능성이 높아지기 때문에 포기하는 것이 더 어려워지기 때문이다. 대상이 가까울수록 욕망은 강해진다. 흔한 욕망의 공식이다. 어떻게든 한 고비만 넘기면 되는 경우, 어떻게 모든 걸 걸지 않을 수 있겠는가. 살과 살의 거리와 관련된 유혹의 현장에서 지푸라기를 집어 들보로 쓰려는 무리수가 자주 동원되는 것도 이 때문일 것이다.

모든 걸 거는 모습은 언제나 ‘볼 만하다.’ 최선을 다하는 것이기 때문이다. 최선은 능력의 최고치이며, 따라서 한계다. 한계는 정상 이상이므로 언제나 비상한 경우와 관련된다. 비상사태는 사태 발생 이전까지의 일상이 그대로 유지될 수 없는 계기이기에 위기가 된다. 지금까지의 관습적인 조치만으로는 통하지 않는 상황인 것이다. 인간의 한계가 확인되는 비상사태나 위기는 대개 강렬한 정서적 반응을 불러일으킨다. 비장하거나 숭고할 수 있으며, 어떤 경우, 아주 우스울 수도 있다. 비상사태 또는 위기 상황이 어떤 정서를 자아내느냐는 그에 처한 인간이 어떤 선택을 하는가에 달려 있다. 성공여부를 떠나 위기를 정면으로 돌파하려 할 수도 있고 위기를 부인함으로써 자기보전에 성공할 수도 있는 것이다.

먼저, 영웅들이 있다. 이들은 위기를 관습적으로 처리하지 않는다. 위기가 관습으로부터 초래된 것이라는 점을 알고 있으므로 이들은 언제나 관습 바깥에서, 즉 비상한 조치를 통해 한계에 부딪는다. 한계에 부딪쳐 좌절하면서 인간의 무력함을 입증할 수도 있고 그 한계를 뛰어넘으면서 인간 능력의 한계치를 갱신할 수도 있다. 외디푸스나 안티고네처럼 고전적인 비극에 등장하는 영웅이 전자의 경우다. 이들은 위기 상황에서 인간 능력의 한계에 좌절하는 모습을 보여줌으로써 비장한 최후를 맞는다. 엔디미온이나 프랑켄슈타인 같은 낭만주의 작품의 주인공들은 후자의 경우에 해당된다. 이들은 인간으로서의 한계를 뛰어넘는데 성공하며, 그렇기 때문에 숭고한 느낌을 준다.

위기에 대처하는 인간의 모습으로 근대 이후 전형적인 것은 희극에 등장하는 ‘범생이’들의 행태다. 이들은 신이나 초자연적인 힘에 농락당하면서도 불굴의 투쟁을 계속하는 영웅들과는 사뭇 다르다. 이들에게는 지켜야할 계율도 없으며, 인간으로서의 자긍심도 없다. 한계와 맞서는 투쟁을 계속할 이유가 없는 것이다. 위기에 맞닥뜨리면 이들은 언제나 쉬운 길을 택한다. 위기를 불러온 정황과 원인을 인정하지 않음으로써 위기를 부인하는 것이다. 한계를 넘어서는 비상한 노력과 조치를 동원할 능력이 없는 현대의 필부필부들은 위기를 부인함으로써 그럴 필요를 원천적으로 차단한다. 사태를 처리하는 일상적인 방식, 즉 관습을 유지함으로써 이들이 얻는 것은 자아의 현상유지다. 바뀔 필요도 없고 바꿀 이유도 없다. 그저 고비만 있을 뿐이다. 어떻게든 넘기면 되는 게 고비다. 고비만 넘기기 위해, 위기를 원천적으로 ‘해소’시키기 위해 이들이 동원하는 잔꾀와 합리화는 관습적이고 일상적인 만큼 뻔하다. 누가 보더라도 명백한 위기를 삼척동자도 눈치 챌 수 있는 얄팍한 수법으로 해소시키려는 이들은 그러므로 가히 가소롭다 할 수 있을 것이다.

거대 여객선이 승객을 실은 채 침몰한다. 쇳덩이를 물에 띄울 수 있는 인간 능력의 최고치와 함께 자신의 창조물을 마음대로 부릴 수 없는 기술의 한계가 대비된다. 운영체계든 관리체계든 그 능력을 효과적으로 운용하는 소프트웨어상의 결함이 드러남으로써 쇳덩이는 물에 빠진다는 자연법칙을 뛰어넘을 수 있는 인간 능력의 한계가 확인되는 것이다. 자신의 생명을 지키는 기술의 한계를 시험하면서 용감히 승객을 구조하려 했거나 혹은 그렇게 한 영웅이 있다면 이 사건의 비장미는 한층 또렷해질 것이다. 그렇지만, 그런 장면이 빠졌다하더라도 인간의 기술을 활용하는 기존의 방식이 실패하는 비상한 사태, 즉 위기로서의 사건의 본질은 변하지 않는다. 영웅이 떠난 자리엔 좀스런 인간들만 남는다. 위기라는 사건의 본질을 여객선과 함께 수장시키기 위해 갖가지 관습적인 분석이 난무하고 의례적인 조치가 취해진다. 여객선을 운항한 사람들의 해이해진 윤리의식과 직업의식이 도마에 오르고 선주의 비정상적인 기업운영 행태가 주목을 받는다. 오고간 검은 돈의 액수가 회자되고 불법적인 뒷거래의 내용이 공개된다. 인신공격과 군중심리, 순환논증, 흑백논리 등 별의별 통속적인 수법이 동원되고 마침내 일부 개인 혹은 집단이 악의 근원으로 규정된다. 그 사이 여객선을 띄워 침몰 지점까지 몰고 간 운항체제와 그런 운항체제를 기반으로 기득권을 유지하는 권력체제 자체의 실패는 잊혀진다. 희생양의 피가 허공에 안개로 뿌려지고 그에 가려 사건의 본질이 은폐되는 것이다. 체제는 또 이렇게 한 고비를 넘긴다.

여객선 침몰에 비할 바야 못되지만 존 던의 「벼룩」도 위기에 관한 이야기다. 연인의 살을 얻기 위해 말의 기술을 사용하는 남자가 낭패를 겪는다. 인습적인 통념에서부터 기발한 상상력까지 다 동원해 유혹해보지만 더 이상은 그런 방식이 통할 수 없는 지경에 이르고, 남자는 이를 직감한다. 여자와 자신의 관계에서 자신은 살과 관련된 문제에서 만큼은 우위에 있다고 남자는 믿었다. 적어도 화려한 말솜씨로 여인에게 살을 내놓으라고 윽박지를 수 있다고 믿었던 것이다. 그런데 여자가 콧방귀를 낀다. 그러면서 자신의 말솜씨를 더 이상은 지금까지의 방식으로 발휘할 수 없다. 남자는 수사학적 위기를 맞는다. 이 순간 남자는 영웅이 될 수도 있고 좀스런 인간이 될 수도 있다. 말로도 극복할 수 없는 타인과의 거리에 좌절하며 긴 한숨을 내쉴 수도 있고, 합일할 수 없는 존재로 인간을 분리시켜 놓은 하늘을 원망하며 앙앙불락할 수도 있다. ‘네 포도는 틀림없이 시어빠졌을 거야’라며 대상을 폄훼함으로써 유혹하려 했던 자신의 의도 자체를 부정할 수도 있고, ‘그냥 한 번 찔러 본 거지’라며 위기를 은근슬쩍 회피하려 할 수도 있는 것이다. 남자는 영웅의 길도 좀스런 인간의 길도 아닌 제3의 길을 선택한다. ‘뻔뻔한 인간’이 되는 길을 택하는 것이다. 남자는 추진력을 잃어버린 자신의 논리를 폐기한다. 그렇지만 유혹을 포기하지는 않는다. 논리 없는 설득 없고 설득 없는 유혹 없다. 논리는 계속돼야 한다. 남자는 지금까지 자신이 펴오던 논리와 모순되는 논리를 새로 펴기 시작한다. 논리 자체에 미련 따윈 없다. 체제나 관습, 권위 같은 것은 여자의 살을 취해야겠다는 실제적인 목표에 다다르는 수단일 뿐이다. 꿩 잡는 게 매라고 변하는 사정에 맞춰 가장 적절한 전략을 구사하여 최선을 다하는 것이다. 비록 그 최선이 자신을 허물어뜨리는 것이라 하더라도 결코 포기하지 않는다. 끈적끈적하고 입심 좋은 찰거머리 같은 사내다.

|

| 「벼룩 잡는 농사꾼 딸」, 지오반니 피아제타(Giovanni Battista Piazzetta), 1715 |

「벼룩」을 화자인 남자의 위기론으로 보면 남자가 주인공인 것 같다. 화자가 남자이므로 이 시의 내용 모두는 남자의 입에서 나오는 말이다. 남자의 시 같다. 사실은 그렇지 않다. 극적독백의 형식이므로 이 시의 실제 내용은 남자와 여자가 서로 주고받는 수작이다. 남자가 강박적으로 말을 바꾸면서 계속 입을 여는 것은 여자의 반응에 대응하기 위한 것이다. 이렇게 보면, 남자가 겪는 수사학적 위기는 상대 여자가 조장하는 것이 된다. 유혹의 실제 현장에서 의례 그렇듯, 남자는 자신이 이 대결을 이끌어 나가고 있다고 착각하고 있는 것 같다. 실제로는 남자는 그저 여자가 어떻게 나오느냐에 따라 적절히 대응하고 있는 것에 불과하기 때문이다. 말은 남자가 다 한다. 그 말이 남자의 입 밖으로 나오게 하는 것은 여자다. 남자의 레파토리를 결정하는 것도 여자다. 물론, 이 시에서 여자의 말은 전혀 들리지 않는다. 그래서 더 섬뜩하다. 남자는 어릿광대, 여자는 복화술사다. 그렇다고 남자가 정말 멍청해서 꼭두각시 노릇을 하고 있느냐면 또 그렇지만도 않다. 남자는 ‘적절히’ 대응하고 있다. 여자가 하는 양을 보고서 그에 따라 반응하고 있는 것이다. 남자에게 중요한 것은 목적을 관철하는 것이다. 여자의 옷만 벗기면 되는 것이다. 여자는 남자의 말에 일일이 ‘반응’한다. 벼룩이 대단하다 하면 벼룩을 죽이려 하고, 벼룩을 죽이지 말라고 읍소하면 더 빨리 손톱을 놀려 벼룩을 죽여 버린다. 유혹하는 남자가 싫다면 물리치면 될 일이다. 여자는 그러지 않는다. 오히려 흥미를 보이며 적극적으로 장단을 맞춰주고 있다. 단지 자신이 맡은 역할이 여성의 역할이기에 각본대로 유혹을 거부하는 연기를 하고 있을 뿐이다. 남자도 이쯤은 안다. 선수는 선수를 알아보는 법이다.

The Flea

Mark but this flea, and mark in this,

How little that which thou deniest me is;

It suck'd me first, and now sucks thee,

And in this flea our two bloods mingled be.

Thou know'st that this cannot be said

A sin, nor shame, nor loss of maidenhead;

Yet this enjoys before it woo,

And pamper'd swells with one blood made of two;

And this, alas! is more than we would do.

O stay, three lives in one flea spare,

Where we almost, yea, more than married are.

This flea is you and I, and this

Our marriage bed, and marriage temple is.

Though parents grudge, and you, we're met,

And cloister'd in these living walls of jet.

Though use make you apt to kill me,

Let not to that self-murder added be,

And sacrilege, three sins in killing three.

Cruel and sudden, hast thou since

Purpled thy nail in blood of innocence?

Wherein could this flea guilty be,

Except in that drop which it suck'd from thee?

Yet thou triumph'st, and say'st that thou

Find'st not thyself nor me the weaker now.

'Tis true; then learn how false fears be;

Just so much honour, when thou yield'st to me,

Will waste, as this flea's death took life from thee.

벼룩

이 벼룩 좀 보시오, 그리고 깨우치시오,

그대가 내게 허락지 않고 있는 것이 얼마나 하찮은 것인지.

녀석은 먼저 날 빨았고, 지금은 그대를 빨고 있소.

그러니 녀석 안에서 우리 둘의 피가 섞이게 된 것이오.

그대도 아시겠지, 녀석이 한 짓이

죄도 아니고, 수치스러운 짓도 아니며, 순결을 잃는 일도 아니라는 것을.

그런데, 이 녀석은 구애 과정도 거치지 않고 즐기고 있으며,

두 사람의 피로 하나 된 피를 실컷 먹고는 한껏 부풀고 있지 않소.

그리고 이건, 아! 우리가 할 일 이상의 것이라오.

아, 잠깐만. 죽이지 마시오, 한 마리 벼룩에 든 목숨 셋.

녀석 안에서 우린 결혼, 아니 그보다 더한 일을 이룬 것이라오.

이 벼룩은 그대와 나이고, 그리고

우리 첫날밤의 침대이며, 또한 우리의 결혼 신전이오.

부모님은 꺼려하시고, 그대 또한 그렇지만, 그래도 우린 하나가 됐소.

그리곤 이 생명의 깜깜한 벽 안에 고이 보존되고 있는 것이라오.

그대는 관습을 좇아 날 죽이려고만 들고 있소.

거기다 자신을 죽이는 죄와 신성모독까지 더하진 마시오.

그건 세 개의 생명을 죽이는 일이기에 그 죄 또한 셋이 된다오.

잔인하고도 잽싸게, 그 새

손톱을 검붉게 물들였소, 무고한 피로?

벼룩에게 무슨 죄가 있다고,

그대에게서 피 한 방울 빨아먹은 것 외에?

근데도 그대는 우쭐대며 말하는구려,

그대 자신이건 나이건 그래서 더 약해진 게 전혀 없다고.

맞는 말이오. 그렇다면, 아셔야지, 그대의 두려움이 얼마나 헛된 것인지.

그대가 내 청을 들어줘서 잃게 되는 처녀로서의 명예는

이 죽은 벼룩이 앗아간 딱 그 정도의 것일 뿐이니까.

여자가 남자의 청을 거절하고 있다. 아마 이 지경에 이르기 전 아주 오랫동안 둘은 실랑이를 했을 것이다. 의례적인 설득과 역시 의례적인 거절이 몇 번이고 반복됐을 것이다. 한 번만, 그럼 내 평생 사랑해줄게. 정말이라니까. 새도 그러고, 벌도 그러잖아. 하물며 만물의 영장인 우리가 못 한다니 말이나 돼? 그 말을 어떻게 믿나요. 결혼하면 손에 물 한 방울 안 묻히게 해준다니까. 전 세수는 제 손으로 하는 걸요. 아, 그 상아빛 어깨가 너무 아름답구려. 저고리를 한 번 벗어보겠소? 방 안이 너무 썰렁해요. 정석이 먹혀들지 않는다. 남자에게는 비상한 조치가 필요하다.

남자는 여자의 몸에서 벼룩을 발견하고 최후의 일전을 벌인다. 자 봐봐. 그렇게 뻗대는 건 아무 의미가 없다구. 우린 이미 피를 섞은 사이라니까. 벼룩 몸 안에서 우리 피가 섞였잖아. 같이 잔거나 마찬가지야. 가르치려는 어투다. 여자는 어처구니가 없다. 차라리 별도 달도 다 따주겠다고 나오면 몰라도 벼룩이라니. 칫, 이까짓 벼룩 죽여 버려야겠다. 여자는 남자의 벼룩론을 짓이겨버리고자 한다. 벼룩이 없어지면 이이는 또 어떤 수작을 부리려나. 남자는 혼비백산한 척 한다. 벼룩으로 최후의 일격을 가하려 했는데 벼룩이 죽어버리면 그 노력은 허사가 되고 만다. 벼룩 속에 너와 내가 들었으니 벼룩은 일종의 삼위일체의 존재이지 않느냐, 그런 벼룩을 죽이려는 것은 신성모독에 해당한다는 말로 벼룩을 죽이지 말라고 어르면서 또 한편 애걸한다. 애걸하는 척 한다. 벼룩은 벼룩일 뿐이라는 걸 남자도 알고 있다. 그래서 여자가 손톱으로 벼룩을 짓이기자 남자는 능청스럽게 벼룩이 별 것 아니라는 논리로 잽싸게 갈아탄다. 맞아, 벼룩이 피를 빨아 먹었으면 얼마나 빨아 먹었겠어. 그거나 마찬가지라니까, 우리 같이 자는 것도 그래. 당신이 손해 보는 건 딱 그 정도밖에 안 된다니깐. 근엄한 어투에서부터 어르고 눙치는 어투까지 동원하는 이 남자의 끈기 앞에 여자는 아마 이쯤에서 촛불을 끄지 않았을까.

이 시는 벼룩이라는 해충을 성적 교합과 사랑의 상징으로 활용하는 화자의 기발한 착상으로 유명하다. 흡혈도 하고 그 과정에서 가려움을 유발할 뿐만 아니라 질병까지 퍼뜨리는, 그리고 무엇보다 징그럽고 귀찮은 일개 벌레와 인간관계의 최선의 형태로 간주되는 사랑을 연결시키는 시도가 충격적이어서 일 것이다. 굳이 사랑을 벼룩을 통해 확인하려는 건 왜 일까. 두 가지 이유가 있다. 하나는 벼룩이 사람의 옷 속 내밀한 곳에서 서식하는 생물이라는 점이다. 따라서 인체와의 근접성 원칙에 의해 사랑의 증표로 활용될 수 있다. 두 번째로는 벼룩이 피를 빨아먹고 산다는 점이다. 피는 사람의 생명현상에서 가장 중요한 요소로 간주된다. 그렇기 때문에 신분이나 인격체 자체를 대신하는 환유로 활용된다. 이런 수사법으로 가장 부정적인 경우는 인종차별의 문맥에서 언급되는 경우일 것이고, 가장 긍정적인 경우는 혈서를 쓴다든지 피를 토하는 심정으로 상소문을 쓴다든지 할 때일 것이다. 이 시에서는 긍정적인 경우로 등장한다. 다른 핏줄을 타고 났지만 두 사내가 서로의 피를 마셔 결의형제가 되는 장면에서처럼 피를 섞는다는 것은 타인과의 합일을 나타내는 은유적인 행동이 된다. 남녀의 피가 섞이는 것은 형제의 탄생이 아니라 성적인 행동으로 한 몸이 된다는 것을 의미할 수 있을 것이다. 그리고 실제로 근대초기까지만 하더라도 성행위는 피를 포함하여 체액이 교환되는 과정인 것으로 믿었다. 드라큘라가 괜히 피를 빨아먹는 대상으로 처녀를 고르는 것이 아닌 것이다. 게다가, 16-7세기 영어표기법에서는 suck은 fuck과 거의 흡사할 수밖에 없다. 더구나 존 던은 이 시를 필사본으로 독자들에게 돌렸다. 벼룩이 피를 빠는 것이 성적인 행위와 쉽게 결부되는 이유의 하나일 것이다. 그리고, 벼룩은 작다. 상대방의 몸에 붙은 벼룩이 눈에 보일 정도라면 두 사람의 거리는 상당히 가까울 것이다. 남자는 여자에게 구애를 하고 있고 여자의 몸에 상당히 가까이 접근해 있다. 이 문맥에서 벼룩을 동원하여 자신의 말에 설득력을 더하겠다는 남자의 전략은 조금 엉뚱하기는 하지만 어느 정도 수긍은 된다.

게다가, 벼룩이 사랑 혹은 여성의 신체와 가까이 결부되는 이 시의 정황은 존 던(1572-1631)이 이 시를 써서 가까운 사람들에게 돌렸던 1590년대 후반에서는 실제로 그렇게 드문 편이 아니었다. 먼저, 벼룩은 당시 아주 고귀한 신분인 귀족 여성의 몸에서조차 아주 흔한 것이었다. 당시 귀부인의 초상화를 보면 담비 같은 동물의 털로 만든 벼룩잡이 목도리나 노리개 같은 것을 걸치고 있는 모습도 있고, 또 벼룩을 잡으려고 집중하고 있는 여인의 모습을 그린 그림도 많다. 위생에 더 신경 쓰는 여성들이 이러할진대 남성들의 경우는 말할 것도 없을 것이다. 벼룩은 아주 일상적인 놈이었을 뿐이다. 벼룩이 작은 괴물로 여겨지기 시작한 것은 근대에 이르러 개인위생의 문제가 사람의 인격과 결부되고 또 벼룩의 해로운 영향이 과학적으로 보고되면서였다. 16세기말 실제 구애 장면에서 벼룩은 그리 낯선 녀석이 아니었던 것이다. 벼룩이 구애나 유혹의 장면에 등장하는 시도 아주 충격적이진 않았을 것이다. 르네상스기에 이미 이탈리아에서는 시인들이 살롱의 안주인의 몸에 붙은 벼룩을 빗대어 ‘넌 좋겠다’라는 식으로 그 안주인에 대한 연정을 표현하는 시를 쓰기도 했다. 그리고 1590년대, 그러니까 르네상스가 도버해협을 건너온 엘리자베스기의 말에 이르러 궁정연애풍의 시들이 대유행을 했을 때 여성에 대한 사랑을 표현하는 온갖가지 기발한 소품들이 사용된 걸 고려하면 이 시에서 벼룩이 등장하는 것은 충격적이라고까지 할 만큼 갑작스럽거나 생경하지는 않았을 것이다. 예컨대, 바나비 반즈Barnabe Barnes가 1593년에 출판한 『처녀 사냥꾼과 처녀Parthenophil and Parthenophe』의 63번 소넷에는 상대 여인의 몸속을 흘러 성기를 통과하는 포도주를 부러워하는 구절도 있다(“Or that sweet wine, which downe her throate doth trickle,/ 〔......〕/ Runne through her vaunes, and passse by pleasures part”). 상대의 피를 빨아먹은 벼룩을 부러워하는 것보다 훨씬 더 자극적이고 노골적인 표현이다. 물론, 당시에도 상대에 대한 사랑을 고귀한 개념이나 사물로 빗대어 표현했던 초기 궁정연애풍 시에 비해 이 시가 조금 더 자극적이고 신선할 수는 있었을 것이다. 그렇지만, 현대인들에게 이 시의 벼룩이 충격적으로 여겨지는 것은 존 던을 위시한 형이상학파 시인들의 시가 17세기 중반 이후 대중들에게 잊혀졌다 200여년이 지난 19세기 말에 와서야 다시 주목을 받기 시작했고, 또 개인위생이 계급과 권위의 척도가 된 지금에 와서 벼룩의 부정적인 면모가 훨씬 더 강조되기 때문일 것이다.

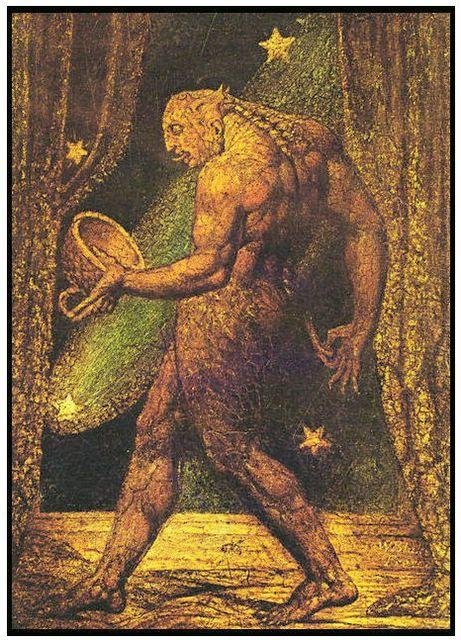

|

| 「벼룩귀신」, 윌리엄 블레이크(William Blake), 1820 |

벼룩을 사랑의 증표로 비유하는 수사법에서 차라리 더 충격적인 것은 가톨릭 신앙과 섹스의 결합일 것이다. 첫 번째 연에서부터 따져보자면, 벼룩의 업적이 업보sin, 수치shame, 처녀성maidenhead 등 가톨릭교에서 중시하는 개념들과 대비된다. 두 번째 연에서는 남녀 교합의 상징인 벼룩이 삼위일체인 것으로 제시된다. 세 번째 연에서는 벼룩의 피가 죄를 짓지 않은 유일한 존재인 예수의 무고한 피innocent blood인 것으로 규정된다. 벼룩은 가톨릭에서 순수한 존재인 성모와 예수에 버금가는 존재인 셈이다. 기독교를 믿지 않는 사람은 사람대접을 받지 않았던 당시 영국 사회에서 벼룩을 죽이는 것이 신성모독이라고까지 주장하는 화자의 논리는 그 자체로 엄청난 신성모독이지 않았을까. 벼룩이 일상적인 해충이었다 하더라도 마찬가지였을 것이다. 일상과 신성은 같은 차원에 있을 수 없는 것이기 때문이다. 차원을 혼동하는 것이 신성모독이 아니고 무엇이겠는가.

실제로, 이 시에서는 서로 다른 셋이 하나로 되는 삼위일체의 개념이 텍스트 전체의 층위에서 강조되고 있다. 먼저, 각기 별개의 논리로 전개되는 세 개의 연들이 한 편의 시로 구성되어 있다. 둘째, 각 연의 행마다 사용되는 비슷한 음의 반복 구조인 각운은 AA, BB, CC, DDD로 세 개의 다른 음이 세 번에 걸쳐 나열된 다음, 마지막 세 줄은 세 개의 같은 (모)음으로 되어 있다. 첫 연을 예로 들자면, this, is(AA, 각운의 첫 번째 상이므로 알파벳의 첫 글자를 따서 A로 표기한다))와 thee, be(BB), said, -head(CC), 그리고 woo, two, do(DDD)로서, 셋이 한 묶음인 패턴이다. A가 남자라면 B는 여자가 될 것이고, 당연히 D는 벼룩이 된다. 벼룩 속에는 세 개의 피가 있으므로 DDD다. 존 던은 어휘선택에서, 시 텍스트의 구성면에서, 그리고 시 전체의 논리 구조에서 삼위일체 개념을 아주 의도적으로 강조하고 있는 셈이다. 그런데, 시의 배경은 성적인 유혹이 집요하게 진행되는 장면이다. 노골적으로 성과 속이 결합되어 있는 이 시를 신실한 기독교인들이 읽는다면 어떤 반응을 보였을까.

별 다른 반응을 보이지 않았을 것이다. 다시 한 번, 16세기말에서부터 17세기 초 영국 사회로 이 시를 되돌리면, 삼위일체설을 성행위를 암시하는 도구로 사용하는 것이 별로 놀랄만한 일은 아니었기 때문이다. 이 시기 영국에서 성속의 긴밀한 결합이 일상적일 수 있었던 데는 성인의 경험을 지고의 쾌락을 경험하는 것으로 전파한 기독교의 전통 등 여러 가지 원인이 있겠지만, 이 시의 문맥과 관련된 것으로는 두 가지 정도를 들 수 있다. 첫째, 시적 전통의 측면에서 이 시는 궁정연애풍의 시 전통 이후에 발표된 것이라는 점이다. 바로 앞 시기의 궁정연애풍 시가들의 주된 경향은 연애 상대인 여자를 한없이 고귀한 존재로 설정하는 것이었다. 여성으로 가장 고귀한 존재는 예수를 낳은 동정녀 마리아이거나 성녀들이다. 이런 관습이 지속되면서 연애 상대인 여성이 마리아에 가까운 존재로 격상되는 것은 필연적이었다고 볼 수 있다. 그리고 연애의 완성으로 간주되는 행위는 육체에 대한 접근권이 허락되어야만 가능하다. 여성이 성스러운 존재로 격상되면 될수록 육체성이 더 강조되는 아이러니가 적어도 이 시기 영국 연애시에서는 아주 흔한 것이 될 수밖에 없었던 것이다. 둘째로는 이 시기는 영국에서 이미 신구종교 대립이 어느 정도 정리 된 후였다는 점이다. 일종의 신교인 성공회가 국민종교로 자리를 확고하게 잡았기 때문에 구교인 가톨릭은 납작 엎드리고 눈치만 살피던 때였다. 유니테리언 교파마저 있는 개신교 전통에서 볼 때 삼위일체설을 신주단지 모시듯 하는 가톨릭을 조롱하는 것은 대세에 부합되는 일이었다. 그러므로 삼위일체설을 포함하여 가톨릭 교리를 가장 속된 현상인 성행위와 관련된 문맥에서 활용하는 것은 신성모독이라고 할 만한 사안은 아니었던 것이다.

하지만, 이 시에서 가톨릭의 성스러움과 연애의 일상성이 어울리는 것이 마냥 아무렇지도 않은 사건인 것은 아니다. 이 시를 지은 존 던이 한때 골수 가톨릭 교도였다는 사실을 생각해 볼 때 그렇다. 물론, 던은 1590년, 그러니까 이 시를 썼던 것으로 추정되는 1590년대 후반 이전에, 성공회로 개종했고, 1615년에는 당시 성공회 수장이었던 제임스 1세의 권유로 성공회 신부가 된다. 헨리 8세가 성공회를 국교로 내세우며 교황에게 반발했던 근본 동기가 종교적이라기보다는 정치적인 것이었다는 점을 봐도 짐작할 수 있듯이 영국 성공회는 근본적으로 가톨릭과 그리 다르지 않다. 그렇지만 영국 내부에서의 신구교 갈등은 그리 평화롭지 못했다. 신교든 구교든 순교자가 속출한 과정이었다. 실제로 가톨릭 교도였던 시절 존 던은 정말 골수중의 골수였다. 아버지는 가톨릭으로 박해를 당하지 않기 위해 일부러 관직에 나가지 않았고, 친 형은 가톨릭 신부를 숨겨주었다는 죄목으로 처형당했다. 자신은 옥스퍼드를 거쳐 케임브리지 대학에서 수학했지만 종교적 이유로 졸업을 거부했다. 성공회 교도임을 입증하는 것이나 마찬가지인 ‘충성서약’을 하지 않으면 졸업자격을 주지 않는 관행을 따르지 않기로 결심했기 때문이었다. 양심적 졸업 거부자였던 셈이다. 수학 후 존 던은 당시 가톨릭 교인들이 일반적으로 그랬던 것처럼 번듯한 일자리를 구하지 못해 경제적으로 많은 어려움을 겪었다. 반백수로 유럽대륙을 떠돌며 젊은 시절을 보냈다. 그의 개종은 팍팍한 현실과 타협하려는 의도도 어느 정도는 반영된 결과일 거라 짐작할 수 있는 부분이다. 그 과정이 아주 고통스러웠을 것은 분명하다. 실제로, 개종 후 1610년 존 던은 처음으로 출판한 『가짜 순교자Pseudo-Martyr』에서 가톨릭을 공격하기는 하지만 「독자에게 고함An Advertisement to the Reader」을 통해 거의 순교하고 싶은 마음이 들 정도로 자신의 개종과정이 힘들었노라고 독자에게 고백한다. 이 시를 쓴 1590년대 후반의 이야기다. 이런 사정을 생각해볼 때 이 시의 화자가 성행위가 암시되는 속된 문맥에서 가톨릭의 교리를, 내용과 형식의 면 모두에서, 도드라지는 방식으로 적극적으로 활용하는 모습은 분명 심상치 않아 보인다. 가톨릭에서 성공회로 옮겨간다는 것은 가톨릭의 교리를 부정하거나 적어도 평가절하해야만 가능하다. 그러나 이 과정이 골수 가톨릭 교도였던 존 던에게는 쉽지 않았다. 나중에 성공회 신부가 되기 직전 가톨릭을 교리의 측면에서 신랄하게 비판한 논문을 출판하기는 했지만, 적어도 이 시기 존 던에게 가톨릭은 애증의 대상이었다. 존 던 스스로 고백하고 있듯이, 버리기는 해야 하나 애착마저 떼어내기는 힘든 어정쩡한, 그러면서 밤잠을 못자고 고민해야 하는 부담이었던 것이다. 이 부담을 떨쳐내지 못하면 존 던은 성공회로 개종할 수 없었을 것이다.

개종이 필요할 수밖에 없었던 사정은 존 던에게는 위기였다. 가톨릭 교도로서의 자신의 삶을 그대로는 영위할 수 없는 상황이었던 것이다. 이 위기상황에서 가톨릭은 부담스러운 것이었으며 존 던은 이 부담을 떨치려 했을 것이다. 부담을 더는 방식으로 존 던이 선택한 것이 바로 이런 식으로 성을 낮추고 속을 추켜올림으로써 둘의 경계를 모호하게 만드는 수사법이 아니었을까. 어떤 것을 올리거나 내리게 되면 원래의 위치에서 벗어나게 된다. 이른바 상궤를 벗어나게 되는 것이며, 따라서, 이상한 것이 된다. 평범한 것 혹은 정상적인 것은 모두 원래의 위치에 혹은 원래의 상태에 있는 것이기 때문이다. 이상한 것에는 두 가지가 있다. 뿔이 셋 달린 괴물처럼 이상할 수 있고, 멀쩡하게 서 있다 고꾸라지는 코미디언처럼 이상할 수 있는 것이다. 전자는 괴이함과 관련된 공포심을, 후자는 무능함이나 열등성과 관련된 희극성을 유발한다. 삼위일체가 천상의 보좌에서 내려와 아녀자의 침실에 있게 되는 것은 가치절하이고, 따라서 열등성에서 유발되는 희화화라고 볼 수 있다. 그렇기 때문에 존 던 본인에게는, 적어도 아직까지는, ‘신성한’ 그리고 한때는 금과옥조였던 교리의 핵심개념을 살과 살의 거래 현장에 처박아버리는 이 시가 가슴 속 응어리를 발산시킨 농담과 같은 것이 될 수 있는 것이다.

더구나, 존 던이 이 시를 쓰면서 독자로 상정했던 사람들을 고려해보면 이 시의 희화적인 성격은 더 또렷해진다. 존 던이 이 시를 비롯한 다른 연애시들을 쓴 것은 비슷한 또래의 남자들과 기숙사에서 학생의 신분으로 생활을 하고 있을 때였다. 던의 시집이 출판된 것은 그의 사후 1633년의 일이므로 실제로 이들 시의 독자들은 주로 왕실 관리 하에 있던 이 기숙사의 동료 학생들이었다. 이들에게 가톨릭과 성은 금기 항목으로서 거의 같은 것이었다. 청춘의 남자 대학생들이 기숙사 어디쯤 누군가의 방에 모여 이 시를 읽는 장면을 상상해보라. 친구들은 가톨릭에 대한 존 던의 태도를 알고 있었을 것이다. 그런 친구가 이런 시를 써왔다. 읽으면서 어떤 반응을 보였겠는가. 개신교 왕실의 감독 하 기숙사 골방은 가톨릭 교리를 희화화하고 또 그를 통해 가톨릭에 애증을 느끼는 자신의 처지 자체를 희화화하려는 존 던의 의도가 가장 잘 전달될 수 있는 완벽한 배경이 되었을 것이다.

「벼룩」의 화자는 속물이다. 상대 여성의 반응에 따라 자기 목적을 이룰 수 있는 최적의 조건을 만들기 위해 말을 바꾼다. 보고 듣고 깨우치라는 식의 권위 있는 목소리로 벼룩삼위일체론을 들고 나오지만, 사정이 여의치 않자, 벼룩이 피를 빨아먹는 사건의 의미가 무시해도 될 만하지 않느냐는 벼룩피 무의미론으로 갈아타는 것이다. 물론, 상대의 허락을 받아내 쾌락을 취하겠다는 목적은 변하지 않는다. 쾌락을 위해 자신의 권위와 일관성을 스스로 해치는 인간의 모습 역시 희화적이다. 지켜야할 이상이 있거나 혹은 기득권이 있어 일관된 태도를 취하는 부류의 인간은 최고의 인간이거나 최악의 인간이다. 이런 인간들은 경외나 경멸의 대상이 될 뿐 웃기는 사람은 될 수 없다. 하지만 이 남자는 이들과는 달리 ‘웃기는’ 부류의 인간이다. 오로지 살과 쾌락을 취하겠다는 속된 욕망에만 사로잡혀, 앞뒤 가리지 않고, 아무런 원칙 없이, 이상, 권위, 일관성, 한계 같은 것들은 전혀 상관 않는 ‘뻔뻔함’이 이 희극인의 특기다. 이렇게 보면, 실제적인 효과를 위해 원칙과 권위를 버리는 남자 화자의 웃기는 모습은 종교의 진지함과 성의 일상성이 벼룩에서 삼위일체를 이루는 웃기는 수사법의 효과를 극대화하는 또 하나의 장치가 된다. 「벼룩」이 웃기는 시인 이유다.