무리의 쑥덕거림으로부터 도망쳐라

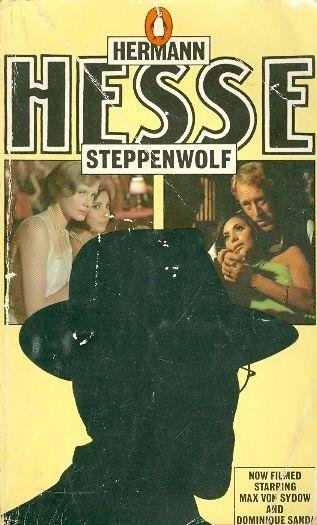

이 이상한 소녀-그녀의 이름이라도 알아두었으면 좋았을걸! 그녀는 갑자기 나타난 한 사람의 인간이었다. 그녀는 침침한 유리종 같은 나의 무감각 상태를 깨부수고 나에게 손을 내민, 그 선하고 아름답고 따뜻한 손을 내민 살아있는 인간이었다. 그녀로 하여 갑자기 나와 관계가 있는 일들이, 내가 기쁨과 근심과 긴장감을 가지고 생각할 수 있는 일들이 다시 생겨난 것이다!

- 헤르만 헤세, 김누리 옮김, <황야의 이리>, 민음사, 2013, 143~144쪽.

융은 환상 속에서 자신이 거대한 무리의 공격 속에서 치명적인 화살에 맞아 죽는 체험을 한다. <레드북>에서 그는 눈에 보이지 않는 수많은 무리들의 공격에 맞아 죽는 환상을 체험했음을 고백한다. 융은 ‘무리의 세속성’과 ‘개인의 고결성’을 대립시키곤 하는데, 그것은 자기 내부의 환상 속에서 자주 일어나는 싸움이었다. 그 싸움은 ‘사람들이 환호하는 길을 갈 것인가’ 아니면 ‘아무도 권하지 않지만 내가 원하는 길을 갈 것인가’라는 선택지 사이의 싸움이다. 무리의 집합본능에 따를 것인가, 아니면 일체의 집단적 호위를 거부하는 완전한 개인으로서의 독립을 꿈꿀 것인가. 융은 당연히 후자를 선택해야 한다고, 그래야만 ‘개성화’에 이를 수 있다고 믿는다. 하지만 그 길이 결코 쉬운 길이 아님을 잘 알고 있었다.

무리의 세속성은 흔히 도덕이나 제도, 상식이나 보편 같은 고상한 말들로 채색되고, 개인의 고결성은 광기와 우울, 편협함과 예측불가능성, 통제불가능성으로 폄하되기 때문이었다. 융은 수많은 사람들의 찬사를 받았지만 동시에 수많은 이들의 오해와 비난을 받기도 했다. 그를 나치즘과 연관시키는 수많은 사람들의 공격 또한 거대한 세속의 무리들이 한 개인에게 쏘아대는 맹독의 화살이었다. 그는 취리히 근교의 작은 마을 볼링엔에서 직접 돌멩이를 하나하나 쌓아 집을 지으며 고독의 요새를 만들었다. 최고의 명성을 쌓아올린 심리학자가 얼기설기 지은 소박한 내면의 요새는 얼핏 초라하고 황당해 보일 수 있었지만 아내는 물론 평생의 지적 동반자 토니 볼프를 잃고 나서 그가 택한 마지막 정신의 안식처이기도 했다. 그는 생명이 다할 때까지 개성화를 멈출 수 없었다.

평생 동안 멈추지 않는, 끊임없는 개성화. 그 꿈을 이루기 위해서는 무리의 삶이 보내는 자극을 받아들이면서도(그는 노년기에도 수많은 환자들을 상담했으며, 자신에게 편지를 보내는 연구자들과 독자들과 환자들에게 매주 수십 통의 편지를 썼다) 자신을 그 무리의 유독성에서 지키기 위한 요새가 필요했다. 그는 볼링엔의 작은 별장에서 가장 느리고 불편한 방식으로 집을 지었고, 요리도 직접 즐겨 했으며, 빨래와 청소를 하기도 했다. 비서와 가정부가 있기는 했지만 그들에게 의존하지 않으려 했다. 그는 느리고 꾸밈없는 원시적 삶의 형태에서 자기 무의식의 가장 투명한 얼굴을 만날 수 있다고 믿었다.

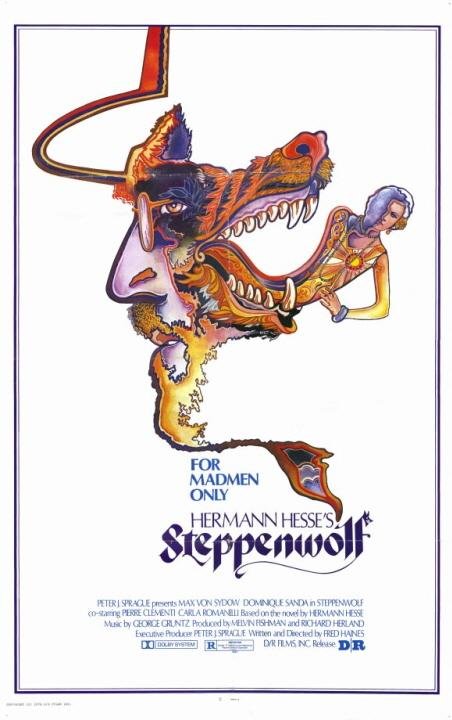

우리 각자의 무의식이 최고의 열정으로 고양되는 것을 가로막는 것. 우리 무의식이 저마다 가진 위대한 창조성을 상습적으로 가로막는 것. 그것은 바로 무리에 속해야 한다는 강박관념, 사람들로부터 소외되어서는 안 된다는 강박관념이다. 헤르만 헤세와 칼 구스타프 융이 서로 만났던 지점이 바로 여기였던 것 같다. 시민사회의 덫. 대중이라는 허구. ‘정상적인 삶’이라는 환상. 그런 무리의 삶이 우리의 진정한 개성화를 가로막고 있다는 것이었다. 우리는 진정한 나 자신이 되기 위해서 그 떠들썩한 무리본능으로부터 도망쳐야 한다. 떼 지어 살아야만 안전하고 정상적인 삶이라는 강박관념에서 벗어나야 한다.

그녀는 나에게 빵 하나를 더 주면서 거기다가 소금을 조금 뿌리고 겨자를 조금 바르고, 한 조각을 자기 몫으로 바르고는, 나에게 먹으라고 했다. 나는 먹었다. 나는 그녀가 하라는 것은 무엇이든 했을 것이다. 춤추는 것만 빼고는. 누군가에게 복종한다는 것, 캐묻고 명령하고 꾸짖는 사람 곁에 앉아 있다는 것은 무척 기분 좋은 일이었다.

- 헤르만 헤세, 김누리 옮김, <황야의 이리>, 민음사, 2013, 125쪽.