사랑 사우나

사랑이 신의 장난이 아니라면 사람의 몸이 만들어내는 조화일 수밖에 없다. 연인을 앞두고 온몸이 달아오른다거나 심장의 박동이 빨라진다든지 하는 것은 론과 겐으로 끝나는 성호르몬이란 괴물의 장난임이 분명하고, 연인의 곁을 떠나도 눈동자의 초점이 잡히지 않는다든가 실없는 웃음을 멈출 수 없는 것은 도파민 같은 신경 화학물질이란 요물의 조화임이 분명하다. 다시 말해, 엊그제 한 잔 거나하게 걸친 큐피드가 허공에다 대고 금화살을 마구 쏘아대었거나 올림포스 신들이 광란의 파티를 벌이고 에로스 찌꺼기를 지상으로 내버리지 않았다면 지금 사랑에 빠진 인간들은 갈증이나 허기와 유사한 신체 현상을 경험하고 있는 것이다.

이들 증상들은 모두 어떤 것의 결핍에 기인한다. 사랑은 결핍을 메우려는 인간 활동의 하나인 것이다. 결핍 충족은 과정이므로 언제나 일정한 단계를 거쳐 진행된다. 시작과 중간 그리고 끝이 있다. 깔딱 요기라도 해서 결핍감을 자아내는 화학물질들의 요구를 들어주는 체하면, 그래서 이들의 횡포가 잦아들면, 사랑은 끝난다. 물론, 살아있는 한 어떤 욕망이든 완전 충족은 있을 수 없으므로, 사랑의 끝은 언제나 다른 시작으로 이어질 수밖에 없다. 채우고 돌아서면 다시 찾아오는 게 허기다. 멀쩡한 인간들의 뱃속이나 빌어먹는 이의 뱃속이나 마찬가지이고, 쇠갈비로 채우나 우거지 국으로 채우나 그 역시 마찬가지다. 술 담배가 그렇다지만 사랑만큼 끊기 힘든 게 어디 있으랴.

그렇지만 대개의 경우 사랑과 사랑 사이에는 서늘한 휴지기간이 있기 마련이다. 이 기간에는 성호르몬이 정상수치로 돌아오고 도파민도 힘겹게 짜내야만 찔끔거리며 나온다. 지겹고 우울하며 맨숭맨숭한, 이른바 일상적인 삶의 기간이다. 그리고 개체발생은 계통발생을 되풀이한다. 한 판의 사랑이 다음 판본으로 반복되듯이 한 번의 사랑 안에도 화학물질이 발광을 부리는 기간이 있고 태풍의 눈처럼 사위가 고요해지고 온전한 정신으로 돌아오는 기간이 있다. 이런 휴지기가 없다면 연인들은 아리스토파네스의 사랑 이야기에서처럼 서로의 몸에 들러붙어 먹지도 않고 자지도 않고 죽어나가기만 할 것이다. 사랑은 묘약은커녕 인간멸절의 독약이 되어버리는 것이다.

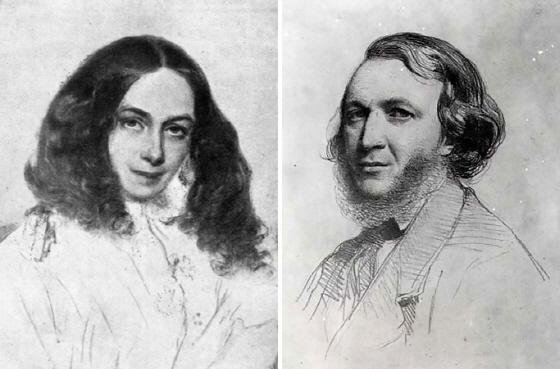

지난 20세기 희대의 사랑 이야기가 있었다. 연인을 위해 제국을 버린 윈저 공작Duke of Windsor의 이야기다. 에드워드 8세로 대영제국의 국왕이자 인도의 황제였던 이 사람은 미국인 이혼녀 월리스 심슨Wallis Simpson과 결혼하기 위해 1936년 12월 왕위를 스스로 내버렸다. 그리고 온 세상이 두 사람의 사랑 이야기에 지대한 관심을 쏟았다. 이차세계대전이 일어나기 직전 일촉즉발의 긴장된 세계정국과 경제대공황의 쓰라린 고통을 잠시나마 잊게 해주었기 때문일 것이다. 19세기 영국에도 이와 비슷한 사랑 이야기가 있었다. 사람 사는 곳 어디에나 그리고 언제나 이런 이야기가 없었겠는가만은 특히 19세기 영국 대중에게 널리 알려지고 사회 각층의 관심을 끌어 모았던 것은 로버트 브라우닝과 엘리자베스 브라우닝Elizabeth Barrett Browning 부부의 사랑 이야기였다. 두 사람의 관계는 로맨스 장르물의 전형적인 줄거리가 될 수 있는 극적 요소는 다 담고 있다. 총명하고 예쁜 부잣집 맏딸, 하지만 병약해서 바깥출입도 못하는 여자. 중산층 출신으로 진지하면서도 준수한 용모의 남자. 여자가 발표한 시를 읽고 감동한 남자가 병상에 누운 여자를 찾아온다. 쉽게 마음을 열지 못하는 여섯 살 연상의 여자. 하지만 둘은 예술에 대한 열정과 정신적인 교감을 통해 이내 서로를 깊이 사랑하게 된다. 하지만 재벌총수격인 여자의 아버지는 딸에게 접근하는 남자의 의도를 불순하게 보고 극렬 반대. 마침내 둘은 비밀리에 결혼식을 올리게 되고 이탈리아로 도망친다. 자식도 낳고 오순도순 잘 살다 일찍 세상을 떠나는 여자. 자신의 품안에서 여자를 여읜 남자는 영국으로 돌아오고 여생을 독신으로 보내며 문학에만 헌신한다. 그리고 생의 마지막 남자는 아내가 묻혀 있는 이탈리아로 돌아가 아들의 품에서 숨을 거둔다.

|

| 엘리자베스 배럿 브라우닝과 로버트 브라우닝 |

이 이야기에서 특히 흥미로운 점은 두 사람 사이의 권력관계다. 엘리자베스는 지금의 자메이카 지역을 중심으로 한 서인도 지역에서 노예노동을 기반으로 한 대농장을 경영하며 막대한 재산을 모은 갑부집안의 맏딸이었다. 로버트 브라우닝의 아버지는 은행직원이었다. 경제력과 사회적 위신의 면에서 로버트가 훨씬 기우는 쪽이었다. 뿐만 아니라 시인으로서의 명성에 있어서도 두 사람은 정반대의 위치에 있었다. 엘리자베스는 당대의 유명한 문사였다. 그리스어 작품들을 번역 출판하는 등 고전에도 조예가 깊고 미국의 노예제도와 미성년자 노동에 반대하는 글을 발표하며 정치적인 목소리를 높이는 진보적인 여성으로도 유명했지만, 무엇보다 엘리자베스는 1838년 출판한 『천사와 그 외의 시가집The Seraphim and Other Poems』과 1844년 출판한 『시가집Poems』의 유명세로 워즈워드의 뒤를 이을 계관시인 후보로 고려될 만큼 엄청난 인기를 누리고 있었다. 이에 비해 로버트는 후일 극적독백의 기법으로 유명해진 『극적 서정시집Dramatic Lyrics』과 『극적 로맨스와 서정시집Dramatic Romances and Lyrics』을 1842년과 1845년 출판했지만 비평가들로부터 혹평만 듣고 있던 무명 시인에 불과한 처지였다. 적어도 세간의 눈에는 방이 스무 개나 딸린 대저택의 절대군주인 엘리자베스 아버지가 은행직원의 백수 아들인 로버트 브라우닝이 언감생심 딸의 마음을 훔친 의도를 왜 불순하다고 여겼는지 어느 정도는 이해할 만했던 것이다. 여러모로 격이 맞지 않는 이 두 사람의 결합은 그럼에도 불구하고 비슷한 시기에 비슷한 방식으로 관계를 맺고 있던 리처드 슈만Richard Schumann과 클라라 슈만Clara Schumann의 사랑 이야기와 함께 두 연인의 서로에 대한 지극한 헌신, 특히 높은 여인에 대한 낮은 남자의 순수한 열정으로 19세기의 대표적인 사랑 이야기로 회자된다. 여자의 유명세로 세간의 주목을 받고 있고, 또 그런 여자를 가족과 친구로부터 떨어뜨리면서까지 추구한 관계이기에 남자 쪽이 ‘더 잘해야 한다.’는 부담을 안고 있었기 때문일 것이다.

흔히 “브라우닝 부인의 남편Mrs. Browning’s husband”으로 불렸던 로버트 브라우닝은 이 사랑을 하면서 어떤 마음이었을까. 1844년 남몰래 만나기 시작하여 1846년 비밀결혼식을 올리기까지 두 사람은 서로에 대한 열렬한 마음을 편지와 시에 담아 서로 주고받았다. 엘리자베스의 시는 『어느 포르투갈 인이 보낸 소네트Sonnets from the Portuguese』에 수록된 총 44편의 소네트의 형식으로 1850년 출판됐다. 이들은 대개 연인에 대한 변치 않는 헌신과 굳건한 믿음을 여성 화자의 입을 빌어 표현한다. 특히 ‘그댈 향한 제 사랑은 하늘 끝 땅 끝, 그리고 영원에 닿는 그런 사랑이랍니다.’는 내용의 14번 소네트(“How Do I Love Thee?”)와 ‘절 사랑하실 거면 오직 사랑만을 위한 사랑이면 좋겠어요.’라는 43번 소네트(“If Thou Must Love Me”)는 빅토리아 시대의 숙녀들이 이상적으로 생각했던 ‘순수하고 헌신적인’ 사랑의 표현으로 유명하다. 로버트 역시 존경과 애정이 절절이 묻어나는 편지를 아주 자주 엘리자베스에게 보냈다. 하지만 로버트의 경우 시가의 형태로 쓰인 것들은 엘리자베스의 것들처럼 그렇게 직접적인 고백의 내용을 담고 있지는 않다. 엘리자베스의 소네트와 달리 로버트가 주로 사용한 형식은 극적독백으로 작가의 전기적 사실과 무관한 제3의 극적 등장인물을 화자로 활용하기 때문이다.

그럼에도 불구하고 이 기간에 쓴 시들 중에 로버트가 엘리자베스와 의 비밀스런 연애를 어떻게 생각하고 있었는지 짐작이나마 해볼 수 있을 정도의 직접성을 보이는 시가 있으니 「밤에 만나다」와 「아침에 떠나다」가 그것들이다. 이들은 『극적 로맨스와 서정시집Dramatic Romances and Lyrics』의 1849년 재판본에서는 지금처럼 다른 시로 분리되어 인쇄되었지만 1845년의 초판본에서는 「밤」과 「아침」이란 두 부분으로 구성된 한 편의 시로 발표됐기 때문에 지금도 둘을 묶어 하나로 읽는 것이 상례다. 각각 밤과 아침을 배경으로 하는 이 시는 대개 ‘남자의 사랑’에 관한 이야기로 해석된다. 밤에 남몰래 연인을 만나러 갈 때 남자의 흥분과 열정이 「밤에 만나다」의 주제라면 연인과 밤을 보내고 아침에 떠나면서 차분한 마음으로 돌아오는 남자 연인의 반성적 사고가 「아침에 떠나다」의 주제다. 그런 점에서 이 시는 온탕과 냉탕을 오가며 진행되는 사랑의 과정을 보여준다 할 수 있다.

Meeting at Night

The gray sea and the long black land;

And the yellow half-moon large and low;

And the startled little waves that leap

In fiery ringlets from their sleep,

As I gain the cove with pushing prow,

And quench its speed i' the slushy sand.

Then a mile of warm sea-scented beach;

Three fields to cross till a farm appears;

A tap at the pane, the quick sharp scratch

And blue spurt of a lighted match,

And a voice less loud, through its joys and fears,

Than the two hearts beating each to each!

밤에 만나다

희뿌연 바다와 길게 누운 검은 육지

나지막이 커다랗게 걸린 노란 반달.

화들짝 깨어나 불꽃을 흩날리며

동그마니 튀어 오르는 잔물결,

작은 만 안쪽으로 밀어붙여

질척한 모래 속에 멈춰 세운 뱃머리.

다음은 갯냄새 반십 리 길 따스한 해변

그리고도 오두막까지는 밭이 세 개 더.

창유리 가볍게 톡 치는 소리, 치익 황급히 성냥 긋는 소리,

그러자 파랗게 터져 나오는 불꽃.

환희와 두려움을 뚫고 나온 나지막한 목소리,

그리고 더 크게 서로에게 울려대는 심장의 고동소리!

「아침에 떠나다」는 두 연인의 밀회를 묘사하는 시다. 남자가 밤바다와 목적지가 있는 만의 안쪽을 바라다보며 조각배를 타고 있다. 바다 물결은 잔잔하며 바람도 없는 고요한 밤이다. 작은 만의 안쪽을 향해 바쁜 마음으로 배를 밀어붙인다. 뱃머리에 부딪친 바닷물은 화들짝 잠에서 깨어난 듯 인광을 발하며 튀어 오른다. 그만큼 남자는 애써 배의 속도를 높이고 있다. 이윽고 뱃머리가 모래톱에 묻히고 조각배는 멈춘다. 번듯한 접안시설이 없는 것으로 보아 해변은 외지고 한갓진 곳이다. 배에서 뛰어내린 남자는 길게 펼쳐진 모래 해변을 가로질러 경작 가능한 지점에 이른다. 차가운 밤바다 위에서와 달리 해변은 따뜻하다. 그리고도 밭뙈기를 세 개나 가로질러야 목적지인 작은 농가가 나타난다. 농가에 다다른 남자는 문을 두드리는 대신 유리창을 가볍게 두드린다. 안에서 기다리고 있었다는 듯 황급히 성냥을 그어대는 소리가 들리고 퍼런 기운을 뻗치며 성냥불이 켜진다. 찾아온 이를 확인하는 여인의 작은 목소리가 들려온다. 누구일 거라 예상했고 또 학수고대하고 있었기에 너무나도 반갑지만 여인은 한껏 목소리를 낮춘다. 기쁨을 대놓고 드러내는 것도 무안한 일이지만 무엇보다 집안의 누군가가 눈치챌까 두려워서다. 방에 들어선 남자와 여인은 서로를 끌어안고 두 사람은 서로의 심장이 쿵쿵대는 소리로 귀가 먹먹해진다.

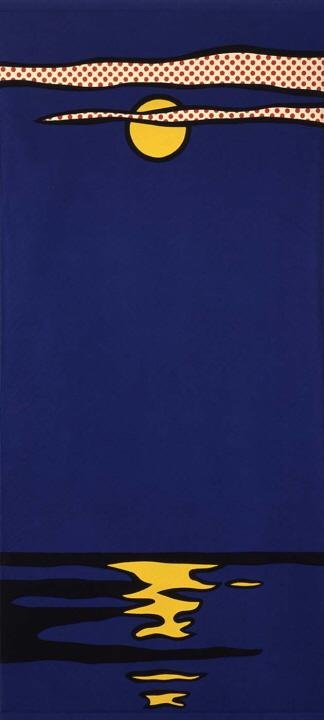

|

| 『밤바다』(Night Seascape), 로이 리히텐슈타인(Roy Lichtenstein), 1977 ⓒ 스미소니언 미국미술관(The Smithsonian American Art Museum) |

아와 피아의 만남을 주제로 한 시답게 이 시의 텍스트는 둘의 결합을 지시하는 각종 장치들로 가득 차있다. 첫째 연과 둘째 연은 각각 독립된 형식을 갖추고 있으면서 둘이 완벽한 대칭을 이룸으로서 조화로운 하나의 전체를 이룬다. 내용의 면에서 보자면, 첫째 연의 남자는 바다에 뜬 작은 배안에 있다. 둘째 연의 여자는 광활한 육지 속 조그만 오두막에 있다. 첫째 연에서 가장 강렬한 색깔은 불꽃처럼 튀어 오르는 퍼런 밤 바닷물의 인광이고, 둘째 연의 그것은 파랗게 터져 나오는 성냥의 인광이다. 형식의 면에서도 독립된 둘의 대칭적 배치가 도드라진다. 우선, 각운의 구조를 보면, 첫째 연은 land(A), low(B), leap(C), sleep(C), prow(B), sand(A)로서 ABCCBA이고, 둘째 연 역시 beach(A), appears(B), scratch(C), match(C), fears(B), each(A)로서 ABCCBA이다. 각 연의 중앙, 그러니까 세 줄 밑을 기준으로 정확하게 대칭을 이루고 있으므로 각각의 연은 하나의 독립된 개체가 된다. 그렇지만 더욱 공교로운 것이, 이 두 연 사이에 가로 줄을 긋고 이를 기준으로 둘째 연을 접어 올려 첫째 연에 맞춰보면 두 연의 각운 구조는 정확히 하나로 겹쳐진다. 공교로운 것은 각운의 구조뿐만 아니다. 내용상으로 가장 선명한 색인 인광의 위치를 보라. 첫째 연에서는 위에서부터 네 번째 줄이다. 둘째 연에서도 역시 위에서부터 네 번째 줄이다. 각각이 별개이면서 하나로 합쳐질 수 있는 완벽한 구조다. 실제로 이 시의 텍스트를 투명한 종이에 옮겨 적고 반으로 접어보면 놀라서 가슴이 벌렁거리게 될 것이다. 두 연인이 서로를 찾아 사랑을 확인할 때의 느낌과 유사하지 않을까. 이 시의 마지막에서 두 연인은 서로의 심장이 가까이 맞닿아 대칭을 이루고, 그럼으로써 하나가 된다. 그러면서 이들은 자신들을 둘러싼 온 우주가 서로의 심장박동소리로 진동하는 듯 느끼게 되는 절정에 빠져든다.

밤을 틈타 은밀하게 만나야 하는 연인들은 꼭 그래야 하는 이유가 있을 것이다. 집안의 반대든 신분의 차이이건 남의 눈을 피해야 하는 사랑은 많다. 비밀스러울수록 일은 그만큼 강렬한 긴장과 흥분 상태에서 진행된다. 청춘남녀의 사랑이 그렇게 비밀스럽게 진행되어야 한다면, 그리고 두 남녀가 서로 멀리 떨어져 있어 자주 볼 수 없다면 그 긴장감과 흥분감은 서로에 대한 짙은 갈망과 어우러지면서 극에 달하게 될 것이다. 이 시는 문장의 형태와 리듬을 통해 이런 종류의 은밀한 만남이 필연적으로 수반하게 되는 흥분과 긴장을 효과적으로 전달하고 있다.

화자인 “I”는 자신이 보고 듣는 것을 마치 중얼거리는 어투로 묘사한다. “(T)hat leap”과 “As I gain”에서 알 수 있듯 이 시 전체가 현재시제이므로 화자는 바다에서부터 연인의 방에 이르기까지의 여정을 생중계하고 있는 셈이 된다. 그런데, 이 생중계 텍스트를 구성하고 있는 문장들을 보면 모두가 주어와 동사가 빠지고 없는 명사구들이다. 주어와 주어의 인칭과 문장의 시제에 따라 형태가 결정되는 이른바 정동사가 들어 있는 “that leap”과 “As I gain”은 각각 형용사절인 관계대명사절과 부대상황을 나타내는 부사절로 “the startled little waves”라는 명사절을 수식하는 부가적인 절에 불과하다. 그리고 이 명사구로만 된 문장들은 행구별에 의해 각각 한 덩이씩 위에서부터 아래로 나열되어 있다. 각 단위들 사이에 인과관계 같은 것은 없다. 그냥 화자인 “I”가 순차적으로 인지하는 대상의 덩이로만 던져져 있다. 원래 문장에서 명사구가 주어와 (정)동사와 결합되면 그 명사구는 동사부, 즉 술부의 내용으로 주어와 일정한 관계를 맺게 된다. “난 커다란 바위를 삼켰지.”라는 문장이라면 ‘나’라는 인간이 ‘커다란 바위’라는 명사구와 ‘삼킨다’는 행위로 연결되는 것이다. 그런데, 주부와 술부가 없이 명사만 동그마니 있다면 그런 문장은 그 어떤 주어와의 연루나 상호작용이 배제된 채로 명사구 자체의 존재감만 드러내게 된다. ‘그냥 거기에 그러고 있음’이 되는 것이다. 바다에서부터 연인의 방에 이르기까지의 여정이 그 여정의 공간을 채우고 있는 사물들만으로 제시된다면, 그것은 화자가 그 사물들의 존재만 인지할 뿐 그 대상에 대해 어떻게 느끼는지 혹은 자신이 어떤 행위를 하고 있는지에 대해 거의 의식하고 있지 않다는 것을 의미한다(전혀 의식하지 않는 것은 아니다. 적어도 ‘어떻다’라고 하는 성상 정도는 인식한다. 하지만 그 이상의 탐색으로 전혀 이어지지 않는다). 그 효과는 ‘급한 마음 상태’다. 겨를이 없는 것이다. 화자는 다른 공간들을 휙휙 지나친다. 멀리 떨어져 있고 비밀스럽게 만나야 하는 연인, 그리고 지금쯤 잠든 척 하면서 숨죽인 채 기다리고 있을 연인만을 떠올리며 목적지를 향해 일로 전진하고 있는 화자의 마음이 얼마나 긴장하고 있으며 얼마나 초조한지 또 얼마나 흥분하고 있는지가 명사구만으로 생중계되는 화자의 목소리에서 드러나고 있는 것이다.

이들 명사구 문장들이 만들어내는 리듬감도 화자의 이런 흥분상태를 드러내는데 한 몫 한다. 각 행은 모두 여덟 개의 음절이 약음에 이은 강음으로 하나의 박자를 이루도록 구성된 약강4보격iambic tetrametre의 원칙을 따르고 있다. 영국시에서 가장 전형적인 약강5보격에 비해 두 음절이나 모자라는 이 보격은, 따라서 사변적인 진술보다는 가볍거나 과묵한 목소리를 전달하는데 더 효과적이다. 그런데, 이 약강4보격이 그리 엄격하게 지켜지지 않고 있다. 사실, 모든 행에는 다른 종류의 보격이 적어도 하나씩은 들어 있다. 첫 번째 행의 경우 보격을 도식적으로 표현하면 The gray | sea and | the long | black land 가 된다(약음과 강음을 결정하는 것은 하나의 보격 내에서 ‘상대적으로’ 더 강하게 발음되는 음절이 강음이 되는 식이다). 두 번째 보격은 강음 + 약음으로서 강약격trochiaic이다. 열 번째 행은 Than the two | hearts beat-|ing each | to each!로 약약강격anapest에 이어 강강격spondee까지 들어 있고 그런 다음 두 개의 약강격iambic으로 돌아온다. 여섯 번째 행이 그나마 약강4보격에 가장 가까운 리듬을 갖고 있는데, 물론 완전하지는 않다. And quench | its speed | i' the slush-|y sand.인 이 행에서 세 번째 보격(은 눈으로 보기에는 in을 바로 다음의 the와 합쳐 하나의 음절로(i’the에서 모음은 어쨌건 ‘i’ 하나밖에 없다) 만들어 놓았지만 실제로 소리 내어 읽을 때는 두 음절이 될 수밖에 없다. 눈으로는 약음 하나이지만iambic 실제로는 약음 둘인 약약강격anapest인 것이다. 모든 행에서 리듬 자체가 일정하지 않기 때문에 이 시를 소리 내어 읽어보면 호흡이 일정하지 않고 흐트러지게 된다. 각 행의 명사구 문장들이 전달하는 정보를 주마간산 격으로 파악하며 질주하고 있는(적어도 발걸음을 재게 옮기는) 화자의 거친 숨소리가 들리지 않는가.

이 시의 주제는 ‘합일’이다. 두 사람이 만나게 되는 과정인 것이다. 밤바다, 모래사장, 밭뙈기, 오두막, 유리창, 성냥불, 목소리, 심장의 고동소리 등의 의미단위들을 엮어 놓은 이 시는 자칫 눈으로만 읽게 되면 ‘정말 예쁜’ 정경을 보여주는 소품에 불과하게 된다. ‘전원적인 풍경에서 이루어지는 밤의 밀회.’ 애틋하고 그윽할 수도 있는 주제다. 하지만 이 주제는 아주 거친 호흡으로 전달된다. 배경을 이루는 사물들의 성질이나 색상, 형태도 너무나 뚜렷하고 강렬하다. 두 개의 연 모두에서 퍼런 불꽃이 일고 있는 것이다. 남몰래 하는 사랑이니 애틋하긴 하다. 그러나 적어도 이 시에서의 애틋한 사랑은 거친 호흡으로 전달되는 뜨거운 정열, 가없는 환희, 숨 막히는 긴장감에 휩싸여 진행되는 사랑이다. 호르몬의 맹공에 속수무책 휘둘릴 때의 정서다. 전통적인 성역할에 비추어 보아 화자를 남자라고 짐작할 수 있는 가정을 뒤집어엎는 증거도 없고, 또 다음에 이어지는 「아침에 떠나다」의 화자가 남자인 것으로 보아 이 시의 화자는 남자로 보는 것이 타당할 것이다. 따라서 노 젖고 가로지르면서 훠이훠이 연인을 찾아가고 있는 화자는 테스타스트론의 전적인 지배하에 있다고 봐야 할 것이고, 오두막의 여인은 에스트로겐의 횡포에 휘둘리고 있는 셈이다. 두 연인은 지금 온탕에 들어 앉았다.

Parting at Morning

Round the cape of a sudden came the sea,

And the sun looked over the mountain's rim:

And straight was a path of gold for him,

And the need of a world of men for me.

아침이별

곶을 돌자 갑자기 바다가 펼쳐졌다.

그리고는 산등성이 너머로 태양이 떠올랐다.

태양 앞에 놓인 황금색 길은 곧아만 보였고,

내게는 그만큼 남자의 세계가 절실했다.

사람의 눈을 피해 밤에 만났다면 아침에 헤어져야 한다. 남자는 아침에 연인과 헤어지면 노래를 부른다. 그런데 이 아침이별가aubade는 전통적인 내용과 어긋나도 한참 어긋난다. 연인과 함께 있다 헤어진다면 크게 보아 두세 가지 주제를 다루는 것이 보통이다. 아름다운 연인의 잠든 모습을 보며 사랑을 다짐한다든지 사랑하는 연인과 떨어져야 한다는 사실에 대한 아쉬움을 표현한다든지 하는 것이다. 그런데 이 남자는 좀 엉뚱한 말을 하고 있다. 연인과의 하룻밤을 전혀 언급하고 있지 않은 것이다. 아니, 언급되고 있다면 지극히 부정적인 준거틀로서 암시되고 있을 뿐이다. 남자는 다시 배를 타고 난바다로 향한다. 주위의 산에 에워싸여 있던 시야가 단번에 확 넓어진다. 그리고는 찬란한 태양이 산 너머로 떠오르며 자신을 지켜본다. 태양의 앞길은 아침햇살이 퍼져나가는 기세로 너무나 또렷하고 곧아 보인다. 태양의 갈 길이 분명하게 느껴지는 만큼 자신에게 남자들의 세계가 필요하다는 사실 또한 분명하게 느껴진다. 지난밤의 밀회에 대한 아쉬움도 없고 방금 헤어진 연인에 대한 미련 같은 것도 없다. 자신이 남자의 세계로 돌아가고 있다는 것만 또렷하다. 돌아가고 있으며 그곳이 남자의 세계라는 사실로부터 여자와 있었으며 간밤에 여자를 만나러 왔다는 사실이 암시되고 있을 뿐이다. 그리고 자신에게 남자의 세계가 절실하게 필요하다는 것은 태양의 이동경로처럼 부인할 수 없는 진실이다. 남자의 세계를 할 수 없이 필요로 하는 것일까? 그렇지 않다. 남자의 세계가 암흑가의 뒷골목 같은 곳이라면 ‘태양의 길’과 비유되지 않았을 것이다. 밝고, 긍정적이며, 에너지가 넘치는 생명의 세계다.

|

| 『해돋이』(Sunrise), 로이 리히텐슈타인, 1965 ⓒ 시카고 예술원(The Art Institute of Chicago) |

전통적인 아침이별가의 애틋한 정서와 달리 차분하고 명징한 사고와 판단의 내용을 전달하는 이 시는 역시 그에 걸맞는 형식의 문장들로 구성되어 있다. 명사구로만 이루어져 급박하게만 들렸던 앞의 시와 달리 이 시는 마지막 행을 제외하고 모든 행이 영어구문에서 가장 단순한 형태인 자동사 구문, 즉 1형식(완전자동사)과 2형식(불완전자동사)으로만 구성되어 있다. 마지막 연 역시 사실은 세 번째 행과 동일한 구조의 절이다. 바로 앞의 절에 있던 ‘was straight’라는 술부를 중복하지 않기 위해 생략해버린 구조인 것이다. 그러므로 이 시는 자동사구문으로만 구성된 절 네 개로 이루어진 하나의 문장이다. 단순하고 간단하다. 그렇지만 앞 시의 문장들과 달리 완전한 진술이다. ‘무엇’만을 제시하는 것이 아니라 ‘무엇이 어떠하다’는 것을 제시한다. 그렇다고 ‘어째서 어떻고 저째서 어떻다’는 식의 중언부언이 아니다. 단순, 명료한 진실 혹은 부인할 수 없는 사실을 있는 그대로 표현하는데 가장 적합한 구조의 문형이다. 앞의 시에서와 달리 남자의 목소리가 서늘하게 들리는 것은 과거시제를 써서 보고하고 있는 사건과 보고자 자신과의 거리를 떨어뜨림으로서 객관성을 더 확보하고 있기 때문이기도 하지만 무엇보다 이런 단순한 문장구조로 이 시가 구성되어 있기 때문이다.

그렇다면, 남자는 연인과 작별의 입맞춤을 하고 문밖으로 나서면서 이런 생각을 했던 것일까? 이 남자는 ‘요망한 계집, 군자의 길에 놓인 모기 날개밖에 안되느니.’라며 연인의 오두막으로 다시 돌아오지 않을 것인가? 적어도 이 시로 봐서는 그렇지 않은 것 같다. ‘태양의 길과 같은 남자 세계로의 길’은 그 날 아침 돌아가는 바다 위에서 얻은 깨달음이기 때문이다. 첫 문장은 도치구문이다. 주어인 “sea”를 맨 마지막에 둔 것은 일차적으로는 시 전체를 앞의 시와 비슷하게 ABBA라는 각운 구조로 구성하기 위한 것이다. 그렇지만 문장의 시작을 장소표시의 부사구인 “Round the cape”로 하더라도 “sea”와 “came”은 도치되는 것이 자연스럽다. 어쨌거나 지금 이 형태대로의 도치구문에서 맨 먼저 강조되는 것은 장소이고 그 다음이 출현하는 과정이며 마지막이 활짝 트인 바다다. 좁은 곳에서 갑자기 바다가 확하고 펼쳐지는 것이다. 그리고 공간적인 시야의 급변이 시간경과에 대한 의식으로 이어지고 태양을 치켜다보는 순간 태양의 입장과 자신의 입장을 동일시하는 통찰을 얻게 된 것이다. 그리고 ‘연인과 함께하는 경험’ 혹은 ‘연인과의 관계’가 ‘세계’ 자체가 아니라 ‘남자의 세계’로 대비되는 것도 이 문맥에서 유의미하다. 애마의 머리를 떨구며 보다 큰 이상과 명분으로서의 ‘세상’을 택하는 모진 모습이라기보다는 연인인 여인과 함께 하는 경우 이외의 다른 경우로서만 ‘남자의 세계’가 고려되고 있는 것 같기 때문이다. ‘the world of man’과 본문의 ‘a world of men’은 큰 차이가 있다. 전자가 이른바 ‘세상’으로 해석될 수 있다면 후자는 ‘남자들로 구성된 집단 혹은 사회’로 해석될 수 있는 것이다. 남자가 다른 남자들과 어울려 무슨 일을 하건 간에 다시 ‘여자와 함께 있는 정황’을 원하게 될 것은 분명하다. 장담컨대, 남자는 이날 아침으로부터 머지않은 날 밤 다시 테스타스트론의 명령으로 조각배에 올라탔을 것이다.

「밤에 만나다」는 그 자체로 독립된 한 편의 시로 일을 수 있다. 기승전결이 분명하고 그 자체로 주제가 분명히 드러나기 때문이다. 그렇지만 「아침에 떠나다」는 특히 ‘남자 세계’와 관련하여 주제의 파악하는데 있어 「밤에 만나다」의 내용에 힘입는 바가 크기 때문에 그 자체로는 거의 상징주의 시에 가까울 만큼 모호해질 수도 있다. 그렇기 때문에 이들은 두 개가 하나인 것으로 발표된 것이 더 현명한 선택이었을 것 같다. 그런데, 이 두 시를 나란히 하나의 시로 편집한 것이 엘리자베스였고, 둘을 분리하여 인쇄한 쪽은 로버트였다는 사실은 두 사람의 사랑에 관해 시사해주는 바가 없을까? 엘리자베스는 호르몬 과잉의 「밤에 만나다」가 일종의 안티클라이막스인 「아침에 떠나다」와 결합됨으로써 정서과잉pathos과 정서부족bathos의 균형을 꾀한 것 같다. 아버지의 과잉보호를 벗어나 물설고 낯설은 이탈리아에서 엘리자베스는 진정 행복했다고 한다. 로버트를 만나면서 정치적이라든가 윤리적인 문제 같은 것은 거들떠보지도 않았다. 오로지 두 사람의 사랑에 관한 시들만 줄창 써댔다. 아버지 이외의 다른 친척으로부터 물려받은 유산으로 경제적으로 아무런 문제가 없었기도 했겠지만 남편과의 관계에 대해 추호의 의심이나 불만이 없었던 것 같다. 그러기에 이 두 시를 하나로 묶은 의도가 순수하게 미학적인 결정에 따른 것이라고 짐작해 볼 수 있다. 그렇다면 둘을 억지로 떼어 놓은 로버트의 의도는 무엇이었을까? 세인의 판단으로 볼 때 ‘지고지순해야 하는’ ‘전적으로 헌신해야 하는’ 자신의 사랑이 혹여 의심될 수 있는 여지를 없애보려 한 건 아닐까? 온탕과 냉탕을 오가지 않으면 제대로 된 사우나 한 판이 되지 못한다는 사실, 사랑은 달아올랐다 식는 과정을 반복하는 것이라는 사실을 애써 부인함으로써 말이다.