하지만 집에 혼자 우두커니 있을 때도 많았어요. 강아지 두 마리가 집에 있어도 적적함과 심심함을 달래주지는 못했어요.

그러던 어느 날, 마룻바닥 위에 있던 하얀 종이가 너무나 심심하던 내 눈에 들어왔어요. 홀린 듯이 종이를 집어 들고 연필을 찾아내어 사과 한 개를 그렸어요.

“어머니, 이 사과 그림, 누가 그린 거예요?”

주말이 되어 집에 온 막내아들이 꺼낸 첫 말이었어요.

그림? 까마득하게 잊고 있었는데…….

“내가 그렸어.”

“울 어머니 그림 솜씨가 보통이 아니네! 하하하!”

“그래?”

“네. 정말이요. 내가 어머니를 닮아서 화가가 됐나 보네!”

동그라미를 그리는 것처럼 사과를 그리고,

배꼽이 쏙 들어가게 표현하고,

꼭지 하나를 올려준 게 전부인데,

아들은 ‘아주 잘 그렸다’며 칭찬을 아끼지 않았어요.

너무나 기분이 좋았어요.

아쉬운 건 이때 그림 사과 그림을 제대로 보관하지 못해서 지금은 어디에 있는지 모른다는 거예요. 큰 값어치가 나가는 건 아니지만, 그래도 내가 처음 그린 그림인데…….

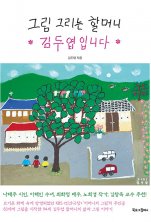

내 나이 여든세 살.

아들의 칭찬 한 마디에 매일매일 그림을 그리기 시작했어요.

벽걸이 달력을 뜯어 반을 접고 가위로 크기에 맞게 자른 뒤, 바늘에 실을 꿰어 스케치북처럼 위쪽을 묶은 나만의 도화지에 그리고 싶은 것들을 그리기 시작했어요. 처음에는 꽃과 나무를 그리다가 그림 그리는 일이 손에 익은 후에는 사람도 그렸어요.

그리고 싶은 것들을 맘껏 그리다 보니 심심함과 무료함이 멀리 달아났어요. 그림을 그리는 동안 정신을 집중하다 보니 시간도 엄청 빨리 흐르고, 이만한 좋은 소일거리가 없더라고요.

처음에는 달력 뒷장에 연필로 그렸는데 얼마 뒤부터는 색연필과 도화지가 내 그림 도구가 되었어요. 아들이 사다 줬거든요.

색색의 색연필로 꽃을 그리니 연필로 그릴 때와 느낌이 달랐어요.

뭔가 더 재미도 났어요.

나더러 ‘화가’라고 하네요

색연필로 그림을 그리다 보니 손가락이 살살 아프기 시작했어요.

“손가락에 힘을 주고 칠하니까 손가락이 아프지요?”

눈치를 챈 아들이 물감과 붓을 주더라고요.

붓에 형형색색의 물감을 묻혀 도화지에 그림을 그리는 게 어찌나 재미난지 시간 가는 줄 모르게 되었어요.

몇 시간이고 그림에 푹 빠져 있고는 했어요.

물감이 생기니 그릴 수 있는 것이 더 다양해졌어요.

집에 있는 동백 화분도 그리고,

동네 어귀에 있는 매화나무도 그려보고, 꼬꼬거리는 닭도 그렸어요.

물감으로 그림을 그리니까 종이가 물에 젖어 모서리가 둥글게 말린다며 아들이 이번엔 두꺼운 종이로 된 고급스런 스케치북을 가져다주었어요.

“어머니, 그림 정말 잘 그렸어요. 공부를 많이 한 사람들 그림보다 느낌이 훨씬 더 좋아요.”

아들의 칭찬은 마르지 않는 화수분 같았어요.

완성된 그림의 수가 많아지고,

내 눈에도 어제보다 오늘 그린 그림이 더 멋져 보이기 시작할 즈음,

아들은 수채화 물감을 건네주었고,

그다음으로 아크릴 물감을 주었어요.

그때부터 지금까지 나는 계속 아크릴 물감으로 그림을 그려요.

주말에 집에 온 아들은 주중에 내가 그린 그림부터 챙겨 보며 연신 칭찬을 해요. 저도 칭찬을 받으니 속으로는 너무나 좋았어요. 학교 선생님한테 칭찬받고 상을 받는 기분이 이렇겠구나, 짐작하곤 했어요.

아들이 살갑긴 해도, 나하고 많은 대화를 나누진 않았어요. 늙은 엄마와 나이 먹은 아들의 대화란 게 그렇잖아요. 한데 내가 그림을 그리면서는 대화가 부쩍 늘었어요.

"어머니, 닭 그리셨어요? 허허."

"어떠냐? 이놈이 장닭인데, 여기에 지렁이가 있다고 암탉하고 병아리를 불러 알려주는 모습이야. 시골에 살면서 닭을 자세히 보니 닭들도 자기 가족을 챙기며 살더라."

그림을 세세히 보던 아들이 기분 좋게 웃네요.

"어머니, 여기에 정말 지렁이를 그리셨네요!"

아들의 웃음이 나에게 전염되어 우리는 같이 껄껄 웃었습니다.

아들과 대화하는 시간은 정말 기분이 좋아요.

그림에 대해 대화하는 시간은 나름 진지해요.