도시빈민 25년동안 추적보고

연구자까지도 연구대상 삼아

계급·젠더 등 사회학적 성찰

‘사당동’은 ‘상계동’과 함께 한 동네 이름으로는 국내 사회과학 논문에 가장 많이 등장한다. 철거, 도시재개발, 주거실태 등의 연관어들을 보면, 그 이유가 ‘빈곤’에 있다는 것을 알 수 있다. 원래 경기도였던 사당동은 충무로, 명동을 비롯한 서울 시내 ‘불량주거지’ 철거민들을 정착시키기 위해 1965년 서울로 편입됐다. 그러나 이곳에 가난한 삶터를 꾸렸던 이들은 1980년대 중반께 다시 도시개발에 밀려 철거민이 되어야 했다.

사회학자 조은 동국대 교수는 1986년께 철거·재개발 연구 프로젝트를 수행하려고 사당동에 들어왔다가 정금선 할머니 가족을 만났다. 이북에서 내려온 정금선 할머니는 중구 양동에서 살다가 쫓겨난 철거민으로 사당동에 정착한 1세대 주민이었다. 조 교수는 정금선 할머니와 아들 이수일씨, 당시 어린아이였던 손자 영주·덕주씨와 손녀 은주씨로 구성된 이 가족이 도시 빈민의 ‘유형적 사례’라고 생각했다. 철거를 앞둔 할머니네 가족이 상계동 임대아파트로 옮겨가자 꾸준히 그들을 만나며 추적 연구를 시작했다.

당시 일곱 살이던 막내손자 덕주씨는 올해 서른세 살이 됐고, 조 교수는 정년을 맞았다. <사당동 더하기 25-가난에 대한 스물다섯 해의 기록>은 지난 25년 동안 꾸준히 만났던 이 가족에 대한 기록이자 연구자 자신과 사회학 연구에 대한 성찰적 기록이기도 하다. 현장 연구 조교들의 일지와 수많은 메모와 인터뷰, 녹취, 영상 등 25년 동안 켜켜이 쌓인 기록들이 책의 바탕이 됐다. 만남이 22년째 되던 해에는 <사당동 더하기 22>라는 영상물도 만든 바 있다.

4대에 걸친 정금선 할머니 가족의 이야기는 ‘가난의 대물림’을 재확인시켜준다. 임대아파트로 옮겨간 가족은 또다른 빈곤 지역 상계동에서 여전히 가난을 이고 살아간다. 필리핀에서 온 아내를 맞이한 영주씨는 태권도 사범, 보일러 수리, 막일 등을 거쳐 지금은 미화원이 되는 꿈을 꾸고 있다. 청각 장애가 있는 은주씨는 아이 셋의 엄마로 고정 일자리 없이 빚에 시달린다. 감방에도 다녀온 덕주씨는 우연히 얻은 ‘스포츠토토’ 당첨금을 종잣돈 삼아 헬스클럽 운영에 도전했지만, 미래가 그리 밝아 보이지 않는다.

그러나 이 책은 단지 가난한 한 가족에 대한 추적 보고서에 머물지 않는다. 할머니 가족뿐 아니라 연구자, 연구 조교 등도 모두 연구 대상이다. 정금선 할머니는 자신의 어머니와, 아들인 수일씨는 자신과, 손자·손녀들은 자신의 아이들과 같은 세대지만, 조 교수는 그 사실을 꽤 뒤늦게 새삼 깨닫는다. 그는 할머니 가족이 무탈하길 바라면서도 극적인 사건이 왜 생기지 않을까 고민하는 이율배반에 스스로 놀란다. 객관적 관찰과 개입 사이에서 괴로워하기도 한다. 대체로 중산층인 연구자들과, 연구 대상인 빈곤층 가족 사이에는 너무도 다른 계급·젠더 의식의 차이가 상존한다.

지은이는 이런 분열들을 봉합하거나 통합하지 않고, 하나의 커다란 ‘풍경’으로 보여줄 뿐이다. 영상까지 활용한 ‘현실의 재현’과 25년 시간을 들인 ‘두꺼운 기술’에 집착한 것도 이를 위해서다. 인류학자 오스카 루이스가 멕시코 빈민 가족을 추적해 펴낸 <산체스네 아이들>을 염두에 뒀다고 한다. 이런 작업은 기존 사회학적 방법으로는 드러낼 수 없었던 것들을 드러낸다. 가난한 사람들이 스스로 말하는 삶, 연구자의 자기 성찰 등이다. 지은이는 “인간과 사회라는 인문학적 대상을 자연과학적 방법으로 풀이할 수 있느냐는 고민이 이런 작업을 가능하게 했다”고 말한다.

앞으로도 세대를 이어가며 정금선 할머니 가족과의 만남을 계속하고 싶다는 지은이는 새로운 빈곤 연구, 새로운 사회학의 필요성을 강조했다. 또 “그런 연구를 한다면, 그 시작점은 사당동과 상계동일 것”이라며 사당동과 상계동이 단순한 지명을 넘어 하나의 ‘사회적 기호’로 자리를 잡아야 한다고 덧붙였다.

최원형 기자 circle@hani.co.kr

![[단독] 하루 7명의 노동자·군인·선원 숨지는 ‘재해 공화국’](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0427/53_17457517911022_20250427502053.webp)

![광장의 함성 뒤, 다시 꺼내 읽는 ‘세월호, 그날의 기록’ [.txt]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0419/53_17450371823828_20250417504337.webp)

![검찰개혁 실패하자 내란이 왔다 [아침햇발]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0429/53_17459181996825_20250429503612.webp)

![<font color="#00b8b1">[뉴스 다이브] </font>김문수·한동훈 국힘 결선 진출..경선 총평과 명태균 핵폭탄 발언](https://img.hani.co.kr/imgdb/original/2025/0429/20250429502729.jpg)

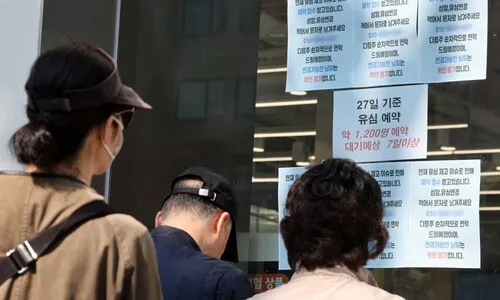

![“기존 유심, 연락처 옮기고 잘라서 폐기해야” <font color="#00b8b1">[Q&A]</font>](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0429/53_17459257528114_20250429503867.webp)